L’affaire semblait entendue : le rock et le rhythm’n’blues ont vu le jour aux États-Unis au milieu des années 50 entre les doigts agiles de Chuck Berry ou Jerry Lee Lewis, dans les déhanchements du « King » Elvis ou la voix caverneuse de Johnny Cash. Une histoire d’hommes, blancs pour la quasi-totalité, et de testostérone. Et s’il y avait un chaînon manquant ? Et si l’Histoire, pas toujours reconnaissante envers les femmes — surtout quand elles sont noires —, avait longtemps ignoré l’héritage capital légué par une chanteuse de gospel née dans le sud des États-Unis en pleine Première Guerre mondiale et devenue, bien avant ses mâles congénères, une guitar hero aux ébouriffants solos ? Ainsi fût Sister Rosetta Tharpe (1915-1973). « Elle a eu un impact majeur sur des artistes tels qu’Elvis même si ce n’est pas une image à laquelle on est habitués quand on pense à l’histoire du rock’n’roll. On ne pense pas spontanément à une jeune femme noire derrière le mâle blanc… », résume l’universitaire Gayle Wald, qui lui consacra une volumineuse biographie Shout, Sister, Shout (non traduit) en 2008.

Rock’n’Roll : la pierre de Rosetta

Après de longues années d’éclipse, l’heure est au revival et à la consécration tardive. En 2018, le prestigieux Rock and Roll Hall of Fame a enfin accueilli cette grande dame éprise de Dieu et de libertés qui dynamita le gospel, et les conventions, avec ses solos tranchants comme une corde de mi, ses trois mariages et sa probable bisexualité. L’intégrale de son œuvre a été rééditée en France — chez Frémeaux & associés — et, sur le Net, de petits trésors ont fait revivre certains de ses morceaux de bravoure. On peut désormais la voir, en robe cintrée et fichu sur la tête, faire vibrer sa Gibson Les Paul devant une bien sage chorale sur un plateau de télé américaine. Ou l’admirer, au milieu des années 60, talons hauts et manteau de laine, entonner son hymne « Didn’t It Rain » lors d’un concert surréaliste sur le quai d’une gare désaffectée près de Manchester devant de jeunes Anglais ébahis. « Elle occupe une place primordiale dans le rock’n’roll parce qu’elle a toujours été en avance sur son temps. Mais on n’a jamais reconnu sa contribution parce qu’on a tendance à regarder du côté des hommes », nous dit Jean Buzelin, qui vient de faire paraître un ouvrage au titre sans équivoque : Sister Rosetta Tharpe, la femme qui inventa le Rock’n’roll (Editions Ampelos).

Dès son éclosion dans les années 30, celle qui était autant « sœur » qu’Al Green était révérend cultive un savant mélange de chants sacrés — appris dès son plus jeune âge dans les églises Évangéliste de l’Arkansas — et d’amour immodéré pour les rythmiques profanes et les scènes de cabaret enfumées. « Elle a découvert qu’elle aimait Dieu et les night-clubs », témoigne son ami Ira Tucker Jr dans le récent documentaire de la BBC qui lui est consacré. Dans une société américaine corsetée et ségréguée, cette liberté n’est pas bien vue de tous, mais elle ne l’empêche de connaître le succès, notamment devant le public blanc du mythique Cotton Club de New York. À la fin des années 30, cette autodidacte grave ses premiers enregistrements alors qu’elle n’a pas 25 ans et fréquente la fine fleur du jazz (Duke Ellington, Cab Calloway…). Sa célébrité est telle qu’elle peut s’offrir un bus floqué à son nom pour partir en tournée dans le Sud américain même si restaurants et hôtels refusent fermement l’entrée à cette fille de cueilleurs de coton. Il en faut toutefois plus pour l’arrêter. « Ce n’était pas une timorée. C’était une battante, elle était rock’n’roll », souligne Jean Buzelin.

3 mariages, un enterrement

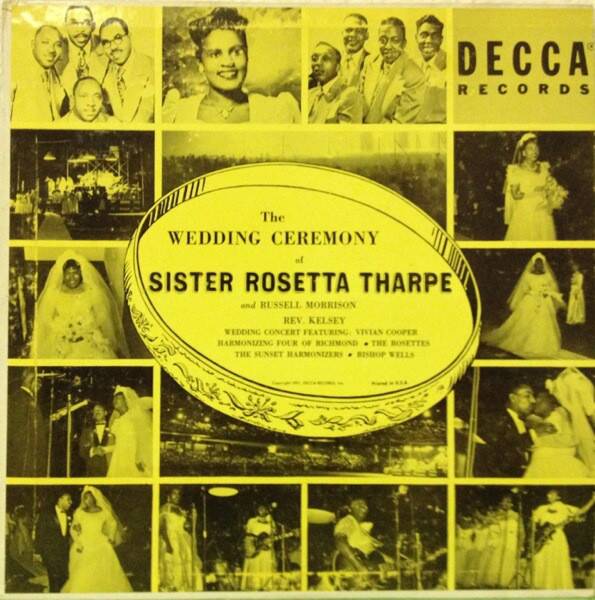

Au mépris des bonnes mœurs et du danger, elle va même dans les années 40 partir en tournée sur les routes américaines en duo avec une autre musicienne et chanteuse de gospel, Marie Knight, avec qui on lui prêtera longtemps une liaison sentimentale. Les succès s’enchaînent (« Up Above My Head », « Strange Things Happening Every Day », « Rock me »…) mais à l’orée des années 50, Sister Rosetta connaît un premier creux. Pour relancer sa carrière, elle qui a déjà divorcé deux fois et n’a alors pas de fiancé nourrit un projet insensé : célébrer son troisième mariage sur un terrain de baseball devant des milliers de personnes et transformer la cérémonie en concert géant. Une fois trouvé le prétendant, le projet se concrétise le 3 juillet 1951 : quelque 20 000 personnes s’arrachent les places au Griffith Stadium de Washington pour voir Sister Rosetta convoler en justes noces et enchaîner avec un show de gospel. C’était, selon les journaux de l’époque, « le concert le plus élaboré jamais organisé… et le plus grand concert de spiritual ».

Cela ne suffira toutefois pas à freiner son déclin. Le rock est peu à peu accaparé par de jeunes hommes blancs qui vont conquérir les masses avec leurs cheveux gominés et leur imbattable sex-appeal. Délaissée, en perte de vitesse, Rosetta doit déménager dans une petite maison de Philadelphie, avec sa mère qu’elle n’a jamais quittée depuis leur départ d’Arkansas au début des années 20. C’est d’Europe que viendra le salut. À l’invitation d’un tromboniste anglais, Sister Rosetta franchit l’Atlantique et enchaîne les concerts en Angleterre, mais aussi en France, où elle se produira notamment Salle Pleyel à Paris. Ses odes à Dieu tranchent un peu avec l’ère des « protest songs », mais lui valent la reconnaissance des plus grands : Bob Dylan parlera d’elle, dans un entretien à la radio, comme d’« une force de la nature », « divine ».

La mort de sa mère adorée en 1968 annonce toutefois le chant du cygne. Quelques années plus tard, on lui diagnostique un diabète et elle est amputée d’une jambe à cause d’un cancer. Elle s’éteint en octobre 1973 dans l’anonymat, en pleine éclosion du funk et du rock psychédélique.

Sur sa tombe, perdue dans un cimetière de Philadelphie, aucun ornement rendant justice à sa place dans l’histoire du rock, mais une simple épitaphe qui dit tout d’une femme réunissant le sacré et le profane, la prière et la fête. « Elle chantait jusqu’à vous faire pleurer pour, ensuite, chanter jusqu’à vous faire danser de joie ».